애정과 믿음으로

견고히 쌓아 만든

가족이라는 지붕

글. 한수빈(자유기고가) 사진. CJ엔터테인먼트, 유튜브, ㈜티브로드폭스코리아

붙어 있으면 지지고 볶으면서도 막상 떨어지면 애틋하고 그립다. 사랑하지만 밉고, 이해되지 않지만 인정할 수밖에 없는 관계. 가족이라는 건 그런 게 아닐까. 내가 나로서 오롯이 존재할 수 있고, 무슨 일이 있어도 내 편이 되어주는 유일한 사람들. 무한한 응원과 순수한 애정을 주고받는 가족이라는 이름에 대하여.

부모,

그렇게 어른이 된다

남녀가 만나 결혼을 하고, 사랑의 결실로 아이를 낳는다. 태어난 아이는 눈을 뜨자마자 처음 본 이들을 엄마, 아빠라 부르며 인생 첫 관계를 맺는다. 그때부터 부모는 대가

없는 사랑을 쏟으며 자식으로 인해 삶의 동력을 얻고, 자식은 살아가는 데 필요한 지혜를 부모로부터 배우며 성장한다. 이처럼 가족의 탄생은 우연한 계기로 시작되어 필연으로

이어지는, 평범하면서도 의미 있고 특별한 일이다.

한국인은 유독 가족 관계를 중요시 여기는 민족이다. 가정을 화목하게 만들기 위해 노력하고, 구성원 개개인의 삶보다는 가족 전체의 행복을 위해 희생하는 부모가 많다. 여기서

희생이란 대개 돈을 버는 일로 귀결된다. 영화 <국제시장>의 주인공 ‘덕수’가 그러하다. 한국전쟁 이후 격변의 시대를 사는 그는 한 번도 ‘나’를 위해 살아본

적이 없다. 자신을 잊은 채 가장이자 아버지로서 괜찮다, 괜찮다고 말하며 억세게 돈을 번다. 그게 바로 사랑하는 가족을 지키는 방법임을 알기 때문이다.

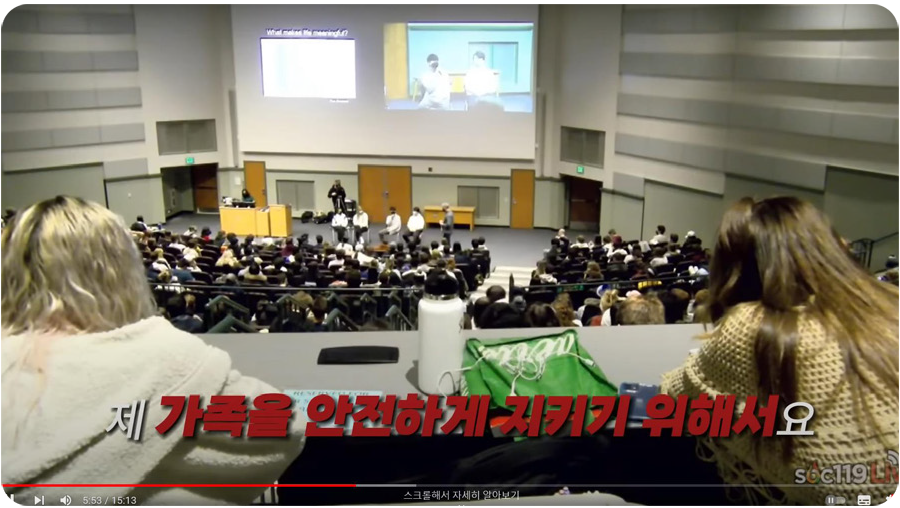

펜실베니아 주립대학교 사회학과 수업 중 샘 리처드 교수는 멕시코와 미국, 한국, 대만 출신의 학생들에게 그 나라 사람들이 가장 중요하게 여길 것 같은 ‘삶의 가치’에 대해

물었다. 저마다 가족과 건강, 자유와 종교를 이야기했지만 한국인 학생은 ‘물질적 풍요’를 꼽았다. 이유에 대해 묻자 그는 “한국인은 한국전쟁을 겪으며 사랑하는 이들과 이별을

겪었고, 이로 인해 물질적 풍요가 곧 가족을 안전하게 지키는 길임을 깨우쳤기 때문”이라 답했다. 커다란 부를 원한다는 뜻이 아니라 단지 가족이 안정된 삶을 이룩하기 위해

필요한 수단이라는 것이다.

오늘날 대부분의 부부가 맞벌이를 한다. 누군가는 여성의 사회적 진출이 당연하게 여겨지는 세상이기 때문이라 말하겠으나 그렇지 않은 이들도 많다. 자녀가 원한다면 그 꿈을

얼마든지 지지해 줄 수 있도록 단단한 기틀을 만들고 싶은 이 시대 부모의 또 다른 희생의 형태인 것이다. 가족은 이처럼 어리기만 했던 인간을 성장시키고, 살아가게 하는

에너지를 만들어 주는 삶의 동력이다. 이 사실은 시간이 흘러도 변하지 않을 만고의 진리가 아닐까.

유튜브 '한국 학생에게 깜짝 놀라는 샘리처드 교수님' 중

유튜브 '한국 학생에게 깜짝 놀라는 샘리처드 교수님' 중 모두를 놀라게한 한국 학생의 답변 장면

영화 <국제시장>, 2014

영화 <국제시장>, 2014

그는 “한국인은 한국전쟁을 겪으며

사랑하는 이들과 이별을 겪었고, 이로 인해

물질적 풍요가 곧 가족을 안전하게 지키는 길임을 깨우쳤기 때문”이라 답했다

예술가,

영감의 원천이자

페르소나

아침에 눈을 뜨고, 다시 잠자리에 드는 순간까지 살을 부대끼며 시간을 보내는 가족. 함께하는 시간의 두께가 두꺼워질수록 서로에게 스미며 알게 모르게 영향을 주고받는다.

예술가에게도 이는 예외가 아닐 터. 특히 화가들의 그림에는 가족이 자주 등장하는데, 가장 가까이에 있으면서도 제일 잘 아는 모델이기 때문이라 생각한다.

프랑스의 색채 화가이자 <이카루스>, <푸른누드 IV>로 친숙한 앙리 마티스. 그가 1911년 그린 <화가의 가족>이라는 작품을 살펴보면

딸에 대한 애틋한 마음을 알 수 있다. 그림의 중앙에는 두 아들 피에르와 장이 앉아 체스를 두고 있고, 왼쪽 소파에는 아내 아멜리가 앉아있다. 그리고 오른쪽 검은 원피스를

입고 서 있는 여성이 바로 딸 마르게리트다. 화려한 색채와 대비되는 무채색의 색감을 쓴 탓에 오히려 시선이 집중되는데, 그 이유는 마티스에게 딸이 아픈 손가락이었기

때문이다. 마르게리트는 6살이 되던 해 급성 전염병인 디프테리아를 앓으면서 기관 절개술을 받았고, 튜브에 의지해야만 호흡할 수 있는 삶을 살아간다. 이후 홈스쿨 교육을

받으며 아버지의 작품 활동을 가장 가까이서 지켜보며 자란 그녀는 아빠의 그림을 이해하는 지지자이자 냉철한 비평가가 된다. 아픈 몸으로 아버지의 삶을 응원하는 딸에 대한

애정은 또 다른 작품인 <마르게리트의 초상>을 통해서도 알 수 있다.

세계적인 팝 아트 화가 데이비드 호크니가 1977년 그린 <My Parents>를 살펴보자. 작가가 본인의 부모님을 따뜻한 시선으로 담은 작품으로, 생동감 있는

파스텔 톤의 색채가 온화한 분위기를 자아내는 작품이다. 꼿꼿한 시선으로 정면을 바라보고 있는 어머니, 구부정하게 앉은 아버지의 모습을 현실감 있게 그려냈는데, 사실 이

그림은 1976년 먼저 발표되었어야 할 <My Parents and Myself>의 후속작이다. 몸이 편치 않음에도 불구하고 아버지가 모델이 되어주었지만 데이비드

호크니의 변심으로 그림을 공개하지 않았고, 이로 인해 아버지와의 관계가 악화되었다. 결국 <My Parents>만 세상에 공개가 되었고, 이후 가족들의 동의 하에

<My Parents and Myself>도 빛을 볼 수 있게 되었다. 세계적인 작가도 결국 때로는 부모님의 속을 썩이는 평범한 아들이자 가족들과 갈등을 겪는

우리와 같은 인간이라는 사실이 담긴 재미있는 작품이다.

앙리 마티스 <화가의 가족>, 1911

앙리 마티스 <화가의 가족>, 1911

데이비드 호크니 <My parents>, 1977

데이비드 호크니 <My parents>, 1977

우리,

선택으로 결속된

또 다른 가족

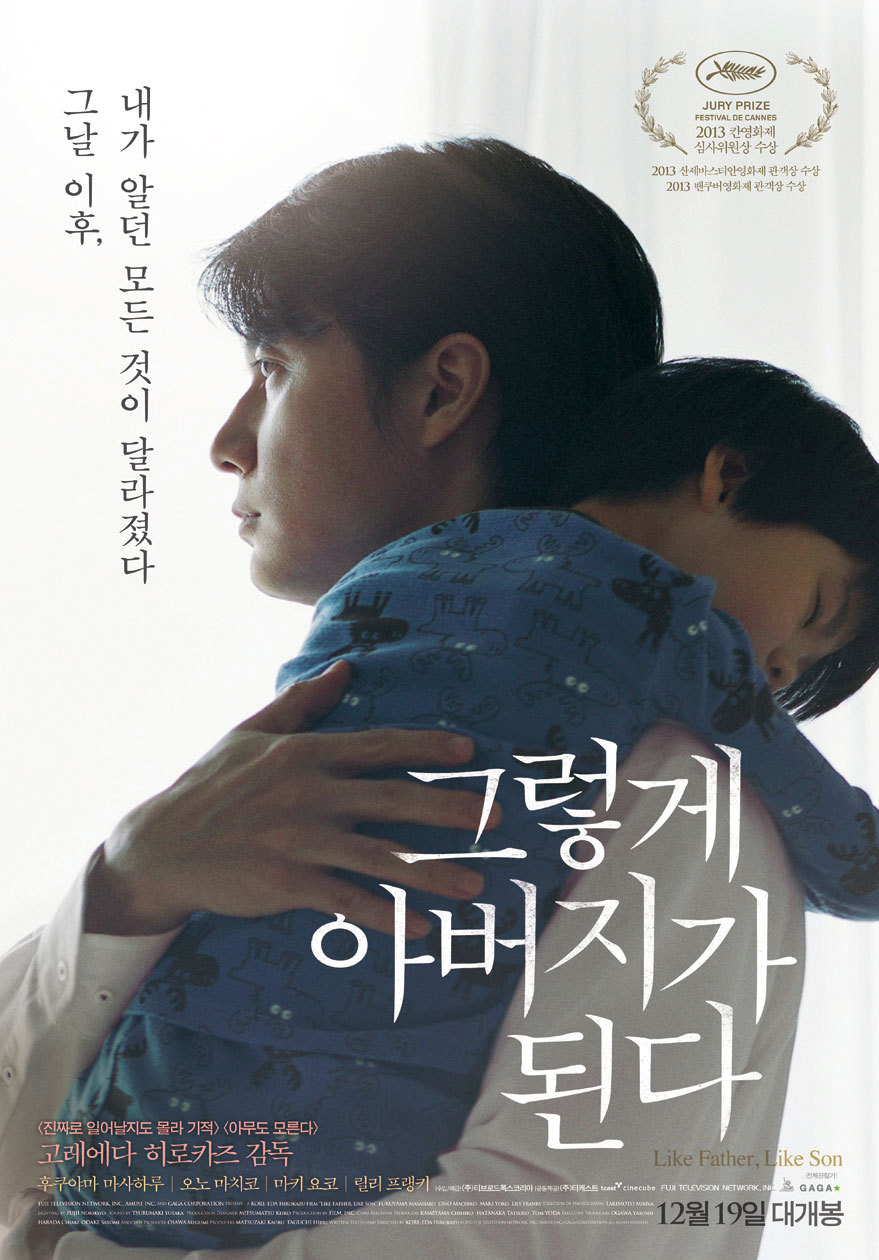

혼인이나 혈연 등 친족 관계에 얽혀 있는 사람들을 가족이라 정의하고 있지만, 오늘날에는 다양한 형태의 가족이 존재한다. 특히 꼭 피가 섞이지 않더라도 마음과 마음으로 이어진

가족들도 있다. 세계적인 거장 고레에다 히로카즈 감독은 영화를 통해 진정한 가족이란 무엇인지에 대해 끊임없이 고찰하고 통찰한다. 그중 <그렇게 아버지가 된다>는

‘기른 정 vs 낳은 정’이라는 난제를 덤덤히 풀어낸다. 주인공이자 케이타의 아버지인 료타는 6년간 키운 아들이 산부인과의 과실로 인해 바뀐 아이라는 사실을 알게 된다.

이후 친아들 류세이를 찾아 데려오지만 이미 각자 삶의 방식이 다른 부모 밑에서 자라온 아이들이 이에 적응할 리 만무하고, 결국 고민과 갈등 끝에 다시 기른 아이를 데려온다.

이처럼 오늘날 가족의 모습과 의미는 많은 부분에 변화하고 있다. 가족이라는 존재가 꼭 부모와 자녀로 구성되어야 한다는 획일화된 틀에서 벗어나 유대감을 느끼고 소소한 일상을

나누는 이라면 누구나 가능한 의미로 거듭나고 있는 것이다. 누군가에게는 함께 사는 반려동물이, 옆집에 사는 이웃이, 옆자리에 앉은 직장 동료가 가족이 될 수 있는 이유다.

특히 하루 중 가족을 제외하고 가장 오랜 시간을 함께하는 동료들은 같은 환경에서 누구보다 서로를 이해라는 관계이기 때문에 제2의 가족이라는 인식이 강하다. 하지만 언젠가부터

‘가족적인 분위기’ ‘우리가 남이가’라는 말들이 오지랖의 대명사로 여겨지는 세상이 되었다. 동료들과는 정량적인 관계만 유지하며 철저한 선을 긋는 것이 사회생활의 팁이라고

말하는 사람들도 있다.

그러나 일의 기쁨과 슬픔을 함께 나누며 어려움과 성취를 같이 이뤄낸, 마음을 나눈 동료들이 가족이 아니라면 어떤 관계가 가족일까. 먼 친척보다는 가까운 이웃이 낫듯이 너와

나를 묶어주는 연결고리가 꼭 혈연일 필요는 없을 것이다. 힘이 들 때 걱정을 나누고 기쁠 때 기꺼이 축하해 주는 가족같은 동료들, 이들이야 말로 지치지 않고 일할 수 있도록

돕는 원동력이자 에너지다.

영화 <그렇게 아버지가 된다>, 2013

영화 <그렇게 아버지가 된다>, 2013